Im Mai verkündete der chinesische Präsident, Jinping Xi, erstmals die neue Wirtschaftsausrichtung der zwei Kreisläufe (Dual Circulation). Der hohe Konsum von Chinas Bevölkerung soll künftig viel mehr durch Waren und Dienstleistungen aus der chinesischen Binnenwirtschaft befriedigt werden. Gleichzeitig will China sich zu einer nachfrage- und innovationsgetriebenen Wirtschaft für den Außenwirtschaftskreislauf umbauen. Dafür will man nicht nur ganze Wertschöpfungsketten selbst abdecken, sondern bisher dem Ausland überlassene High Tech Produktion nun übernehmen und so den chinesischen Export ankurbeln.

Die Wiedergeburt Chinas als eine führende Nation begann mit den Wirtschaftsreformen Xiaoping Dengs. Der große kleine Mann aus Paifang in Sichuan setzte nicht nur auf mehr Privateigentum und Eigenverantwortung mit seinem Programm der „Vier Modernisierungen“ (für Landwirtschaft, Industrie, Verteidigung sowie Wissenschaft und Technik) prägte er das Wirtschaftsmodell der Volksrepublik langfristig. Dabei half ihm auch ein großer Trend, der sich Ende der 1970er-Jahre zu etablieren begann: das Konzept der Erstausrüster oder Original Equipment Manufacturer (OEMs). Großkonzerne lagerten Teile der eigenen Produktion via Lizenzverfahren aus, um so von niedrigeren Löhnen und attraktiveren Produktionsbedingungen in anderen Weltregionen zu profitieren.

Weil China sich zu diesem Zeitpunkt nicht nur öffnete, sondern auch höchst attraktive Bedingungen für ausländische Direktinvestitionen bot, wurde das Land in der Folge zur „Werkbank der Welt“. Der Wirtschaftsanalyst Jian Wang prägte für das stark exportorientierte Wirtschaftsmodell den Begriff des großen internationalen Kreislaufs (Great International Circulation). Die nächsten Jahrzehnte waren eine einzige Erfolgsgeschichte und inzwischen ist China dabei, die USA als größte Volkswirtschaft der Welt abzulösen. Das Bruttosozialprodukt – im Jahr 1980 noch bei bescheidenen 300 Mrd. USD – stieg im vergangenen Jahr auf über 15 Bio. USD. Das Gesamthandelsvolumen wuchs im selben Zeitraum von 50 Mrd. auf rund 4,7 Bio. USD an.

Grenzen des Wachstums

Doch dieses Modell geriet in den letzten zehn Jahren zunehmend an seine Grenzen. Die Löhne in China stiegen, sodass sich aus Kostenperspektive immer öfter Alternativen für ausländische Auftraggeber auftaten – insbesondere weil der Erfolg Chinas natürlich auch Nachahmer fand. Malaysia, Indonesien und viele andere lernten vom Vorbild und begannen, das Geschäftsmodell zu kopieren. So verlagert beispielsweise die Möbelindustrie ihre Produktionsstandorte von China zunehmend nach Vietnam. Ähnliches lässt sich von der Lederindustrie berichten. Günstigere Löhne und weniger strenge Umweltbedingungen machen die südostasiatischen Nachbarn zunehmend attraktiver.

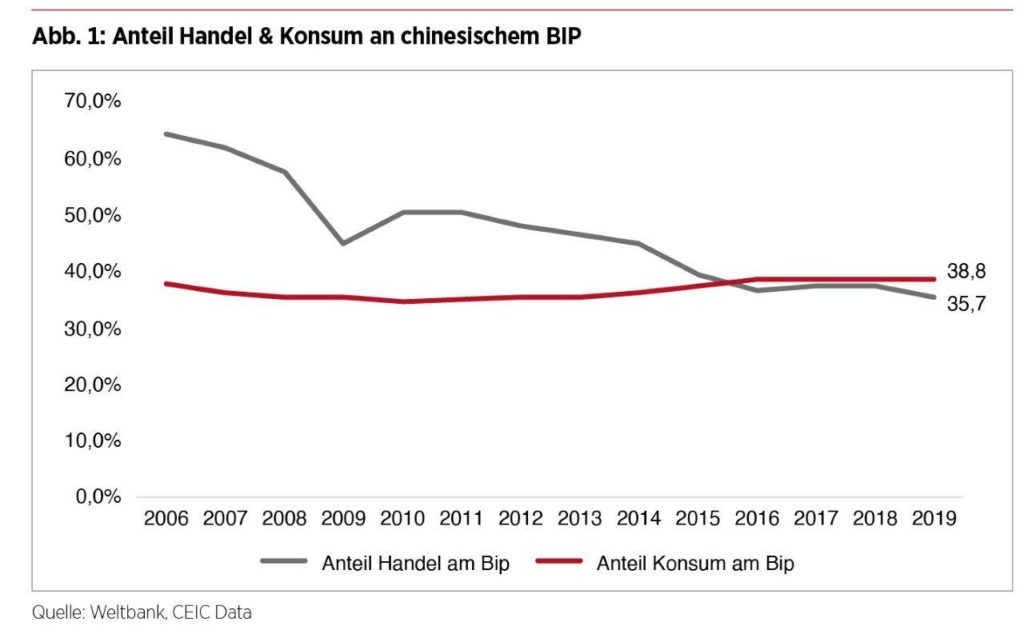

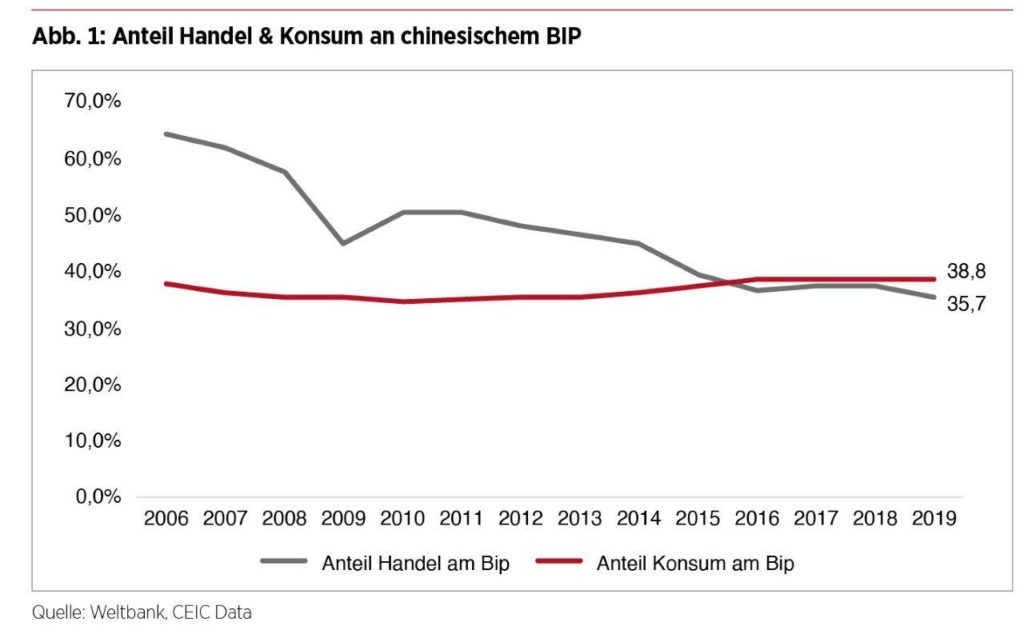

Auch ganz allgemein waren die Konsequenzen spürbar: Die in China produzierten Güter sanken im Preis, während ihre Herstellungskosten stiegen. Zudem rief der enorme Export der Volksrepublik protektionistische Tendenzen hervor. Auch in allgemeinen Zahlen schlägt sich diese Entwicklung nieder: Die Wachstumsraten gehen bereits seit Jahren zurück und auch die positive Handelsbilanz sinkt. Hatte der Nettoexport im Jahr 2008 noch rund 10% des BIP betragen, so sank er auf rund 1% im Jahr 2018. Peking ist sich dieser Entwicklung bewusst und versucht bereits seit Jahren, das rein exportorientierte Wirtschaftsmodell durch ein mehr vom Binnenkonsum getriebenes Modell zu ersetzen.

Schon im 11. Fünfjahresplan von 2006 formulierten die Verantwortlichen: „Chinas Wachstum sollte auf der Inlandsnachfrage basieren, insbesondere auf dem Konsum. Die Antriebe für das Wirtschaftswachstum sollten vom Wachstum der Investitionen und Exporte auf ein ausgewogenes Wachstum von Konsum und Investitionen sowie ein ausgewogenes Wachstum der Inlands- und Auslandsnachfrage verlagert werden.“

Schon im 11. Fünfjahresplan von 2006 formulierten die Verantwortlichen: „Chinas Wachstum sollte auf der Inlandsnachfrage basieren, insbesondere auf dem Konsum. Die Antriebe für das Wirtschaftswachstum sollten vom Wachstum der Investitionen und Exporte auf ein ausgewogenes Wachstum von Konsum und Investitionen sowie ein ausgewogenes Wachstum der Inlands- und Auslandsnachfrage verlagert werden.“

Chinas Bedeutung für die Weltwirtschaft wird mit den zwei Kreisläufen weiter wachsen, unsere Verbindungen zu ihr werden enger werden.

Chinas Bedeutung für die Weltwirtschaft wird mit den zwei Kreisläufen weiter wachsen, unsere Verbindungen zu ihr werden enger werden.

Jinping Xi

Präsident der Volksrepublik China

Jinping Xis Konzept der zwei Kreisläufe

Bisher allerdings gelang diese Transformation nur bedingt. Insofern überrascht es wenig, dass Staatspräsident Jinping Xi im Mai einen neuen Vorstoß unternahm. Während des monatlichen Treffens des Politbüros stellte er erstmals sein Konzept der zwei Kreisläufe (Dual Circulation) in Anlehnung an die von Wang geprägte Formulierung vor. In seiner Rede forderte Xi, die angebotsseitigen Strukturreformen zu vertiefen, Chinas übergroße Marktvorteile und das Inlandsnachfragepotenzial voll auszuschöpfen sowie „ein neues Entwicklungsmuster aufzubauen, in dem sich der nationale und internationale Kreislauf gegenseitig fördern“.

Auch bei Dual Circulation handelt es sich, wie so oft bei neuen Governance-Konzepten in China, nicht um ein bereits vollständig ausgestaltetes Programm, sondern eher um eine grobe Skizzierung. Das stellt auch Anna Holzmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei MERICS, fest: „Noch ist das Konzept relativ schwammig und schwer greifbar. Wie die konkrete Ausgestaltung dann tatsächlich aussehen wird, ist derzeit auch innerhalb Chinas Teil einer breiten Diskussion.“ Aber schon jetzt ist klar, dass die zwei Kreisläufe den wirtschaftspolitischen Rahmen des 14. Fünfjahresplans bilden werden, der im März 2021 vom nationalen Volkskongress verabschiedet werden wird.

Worum geht es?

Gemäß Xi soll nun dem „externen“ Kreislauf, also der exportorientierten Wirtschaft, ein weiterer, interner hinzugefügt werden. Das Ziel ist es dabei, den chinesischen Binnenmarkt zu stärken, und zwar vornehmlich den Konsum. Dessen Beitrag zum chinesischen BIP bewegt sich seit Jahren im Bereich zwischen 35% und 38% – wenig im Vergleich zu entwickelten Volkswirtschaften, bei denen der Wert bei 50% bis 60% liegt; in den USA ist er sogar noch höher. Aber dieses Ziel der zwei Kreisläufe steht nicht im leeren Raum. Die Ankurbelung der Binnennachfrage soll China ebenfalls in die Lage versetzen, sich neue Exportmärkte zu erschließen. Mit der Verlagerung zu einer nachfrage- und innovationsgetriebenen Wirtschaft will Peking das Land in die Lage versetzen, die gesamte Bandbreite der Wertschöpfungskette abzudecken, sich aber vor allem auch am oberen Ende derselben besser zu positionieren.

Der chinesische Binnenmarkt soll als zentrale Drehscheibe für den globalen Handel etabliert werden.

Der chinesische Binnenmarkt soll als zentrale Drehscheibe für den globalen Handel etabliert werden.

Anna Holzmann

Wissenschaftliche Mitarbeiterin, MERICS

Dual Circulation ist die Fortsetzung von „China 2025“

Bei der abwandernden Möbelindustrie etwa bedeutet dies, dass China die entsprechenden Maschinen zur Herstellung liefert anstatt wie bisher die Möbel. Damit schließt sich das Konzept der zwei Kreisläufe an die im Mai 2015 von Keqiang Li formulierte Strategie „Made in China 2025“ an, welche bis zum Jahr 2025 eine chinesische Marktführerschaft in zehn strategischen Branchen vorsieht. Auch hier liegt der Fokus auf den Hochtechnologie- und Zukunftsbereichen.

Tatsächlich ist die Ausgangslage für „Dual Circulation“ günstig. Chinas Pro-Kopf-BIP liegt inzwischen bei über 10.000 USD und die Urbanisierung beträgt rund 60%. Knapp 400 Mio. Menschen sind der Mittelschicht zuzurechnen. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Initiative trägt aber auch zwei weiteren Faktoren Rechnung, die den so oft beschworenen Umbau der chinesischen Wirtschaft immer dringlicher werden lassen: zum einen der Corona-Pandemie und zum anderen dem Handelskonflikt mit den USA, der im Vorfeld der US-Wahl zumindest rhetorisch wieder an Schärfe gewann.