Axel Lohse, Deputy Director Exportinitiative Gesundheitswirtschaft bei der GTAI, startete den 5. deutsch chinesischen Investment Dialog mit einer Präsentation zum Thema: „Chinas Gesundheitswirtschaft: Chancen entdecken. Risiken kennen.“ Gleich zu Beginn führte er wichtige Zahlen zu Chinas Gesundheitsmarkt an. Etwa dass in China ca. 11 Prozent der Bevölkerung 65 Jahre oder älter sind, genau gesagt gibt es etwa 156 Mio. ältere Menschen. Eine chronische Erkrankung wurde bei noch viel mehr Menschen diagnostiziert, nämlich bei insgesamt mehr als 300 Mio. Menschen. Nicht übertragbare Krankheiten (Noncommunicable Diseases – NCD) werden bei etwa 20 % der Bevölkerung registriert, wobei die Zahl jährlich um 20 Mio. Erkrankungsfälle zunimmt. Häufigste Todesursache ist Krebs – noch vor Herz- und Gefäßkrankheiten. Entsprechend hoch waren denn auch die Gesamtausgaben für die Gesundheitsversorgung in China im Jahr 2021: Pro Kopf gerechnet ergeben sich 746 EUR, was Gesamtausgaben von 1,080 Billionen EUR bedeutet. Fast alle Chinesen besitzen dabei einen Versicherungsschutz. Krankenversichert durch die verschiedenen Angebote sind 95 Prozent der Bevölkerung. VON GEORG VON STEIN

Die komplette Veranstaltung mit Podiumsdiskussion als Video

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Wie sehr die Nationale Gesundheitspolitik für die Regierung prioritär im Vordergrund steht, zeigt sich auch im bereits 2016 vom Staatsrat veröffentlichten Strategieplan „Healthy China 2030“. Wichtiges dort aufgeführtes Ziel ist das verbesserte Management öffentlicher Krankenhäuser. Die Regierung fördert sie auf verschiedenen Ebenen: Mit einem Programm zur Verbesserung der Verwaltung öffentlicher Krankenhäuser genauso wie auch mit einem groß angelegten Bauprogramm, um mehr Krankenhäuser auf Kreis- und Gemeindeebene zu in Betrieb zu haben.

>> Zur aktuellen Studie der Exportinitiative Gesundheitswirtschaft

Für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens, so Axel Lohse, findet man aber auch im 14. Fünfjahresplan viele relevante Zielvorgaben. Dazu zählen:

- mehr Innovation und eine höhere Zahl von „first-in-class“ Medikamenten und Medizinprodukten

- mehr Biosimilars und Generika zu günstigeren Preisen

- technologische Durchbrüche bei therapeutischen Antikörpern und zellbasierten Therapien

- mehr und bessere Rehabilitationsmittel

- mehr Impfstoffe gegen schwere Infektionskrankheiten

- bessere und spezifische Arzneimittel zur Behandlung von bösartigen Tumoren sowie von Herz-Kreislauf- und zerebrovaskulären Erkrankungen

- biobasierte und biomedizinische Materialien sollen bevorzugt zum Einsatz gebracht werden.

Als Forschungsschwerpunkte stehen im Vordergrund:

- Hirnforschung und neurologische Forschung

- Genetik und Biotechnologie

- Klinische Medizin

- Forschung zur biologischen Sicherheit

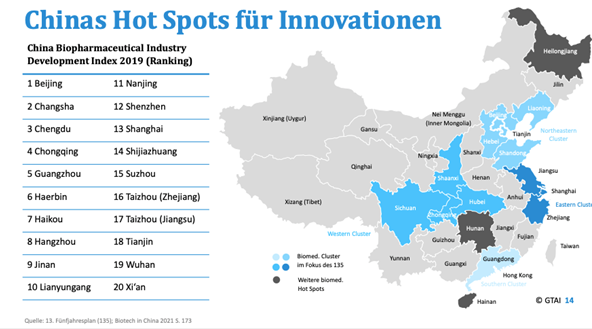

Zur Realisierung all dieser Ziele für das Gesundheitssystem plane Chinas Regierung F&E-Anreize durch Steuervergünstigungen zu schaffen. Zusätzlich will man die internationale Zusammenarbeit stärken, Demonstrationsanlagen und öffentliche Datenbanken unterstützen und finanzieren, aber auch die Bildung biopharmazeutischer Lieferketten sowie Verfahren zur hochwertigen, intelligenten und umweltfreundlichen Pharmaproduktion fördern.

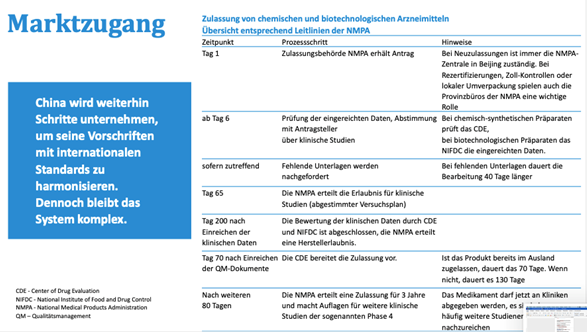

Gerade im Pharmasektor hat sich in China seit 2015 viel verändert. So hat man die pharmazeutischen Vorschriften überarbeitet und mehr mit internationalen Standards harmonisiert (vgl. ICH-Beitritt 2017). Gleichzeitig hat man die Prüfung neuer Arzneimittel beschleunigt, indem man 2016 Prioritätsprüfungen initiiert hat (deren Anteil ist mittlerweile auf über 77% gestiegen). Seit 2019 sind auch bedingte Zulassungen möglich, entsprechend sind mittlerweile bereits über 30 bedingte Zulassungen erfolgt. 2020 schließlich wurde ein Kanal für bahnbrechende Therapien eingerichtet (bis Ende 2021 sind hier bereits über 70 Verfahren in Gang gesetzt)

Verbesserter Zugang zu Kapital

23 chinesische Biotech-Börsengänge entfielen in 2020 auf folgende Börsen: Zwei auf die Nasdaq, 12 auf Hongkonger HKEX und neun auf die Shanghaier STAR. Dabei haben sich, so Axel Lohse, die HKEX und das technologieorientierte STAR-Board in Shanghai in den letzten Jahren zu einem dynamischen Finanzierungskanal für Chinas Biotechs entwickelt. Andererseits tätigen chinesische Unternehmen und Investoren ausländische Direktinvestitionen (FDI) und Outbound M&A oft mit dem Ziel, innovative Produkte, Dienstleistungen und Fachwissen in den heimischen Markt zu bringen. Dabei gewinne Venture-IP-Contracting an Bedeutung, so Lohse.

Von der nicht chinesischen Seite schenken multinationale Pharmaunternehmen chinesischen Biotech- Unternehmen insbesondere dann Aufmerksamkeit, wenn es darum geht, lokale F&E-Zentren anzuzapfen und Medikamente auszulizenzieren. Diese Tendenz habe zugenommen, folgerte Axel Lohse.

FAZIT

Zum Schluss zog Axel Lohse sein Resümee. Insgesamt sieht er die Entwicklung des chinesischen Gesundheitswesens für Investoren positiv. Der massive Ausbau des Gesundheitswesens in China biete viele Chancen. Die von der Regierung vorgenommenen Reformen ermöglichten den Akteuren bessere Startbedingungen. Strategisches Handeln werde unabdingbar nötig sein, denn Komplexität und Kosten werden steigen. Andererseits führe Chinas Streben nach Autonomie und Anteilen am Weltmarkt aber auch zu massivem Druck und einem Verdrängungswettbewerb. Auf dem Plan haben sollten Investoren deshalb Chinas Schutzmaßnahmen für die Schlüsselindustrie Gesundheitswirtschaft. Besondere Chancen dürften darin liegen, dass chinesisches Kapital die interessanten Innovationen des Auslands finden möchte, getreu der Devise „Kapital sucht Zukunft“.