Trotz des langen Covid-Lockdowns ist es bei der Stromerzeugung in China im Jahr 2021 zu starkem weiteren Wachstum gekommen. So stieg die Gesamterzeugung um etwa 750 , was in etwa dem 1,3-Fachen der gesamten Stromerzeugung in Deutschland entspricht. Dabei erhöhte man die Leistung in der Photovoltaik im vergangenen Jahr um 53 GW, was der gesamten installierten Solarleistung in Deutschland entspricht. Bleibt das Thema Wind: Vor der Küste Chinas stand 2021 die Hälfte aller weltweit installierten Offshore-Windenergieanlagen. Beschleunigt wurde der starke Zubau durch die Absenkung der Einspeisevergütung für Offshore-Anlagen zum 1. Januar 2022 auf die Niedrigvergütung von Kohlekraftwerken. Diese Zollsenkung zeigt, dass man in China stark auf erneuerbare Energien vertraut. Von SIMON GÖSS (deutsche Anpassung GEORG VON STEIN)

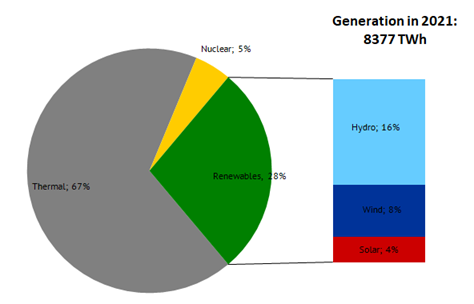

Einen Wermutstropfen gibt es aber dennoch: Der Anteil der Erzeugung aus thermischen Kraftwerken (90 % Kohle) ging jedoch nur um einen Prozentpunkt auf 67 % zurück. Bis 2030 will China bei Kohle den Emissionspeak erreicht haben und CO2-Neutralität bis 2060. Ob das so erreicht wird, müssen die nächsten Jahre zeigen. Angesichts der schieren Größe seiner Energieproduktion hat der Erfolg der Anstrengungen Chinas bei grünen Energien Auswirkungen für die ganze Welt und die globalen Energie- und Klimaziele insgesamt.

Rekordzuwachs bei der Stromerzeugung

Dabei ist davon auszugehen, dass der absolute Stromverbrauch weiter wachsen wird. Auch der durch Corona verursachte Wirtschaftseinbruch hat den Energieverbrauch im Jahr 2021 nicht etwa gesenkt, sondern der Stromverbrauch stieg um etwa 750 TWh auf fast 8.400 TWh. Gleichzeitig stiegen die Anteile daran durch erneuerbarer Energien um einen Prozentpunkt, damit der konnte Zubau allerdings die Spitzenzuwachswerte von 2020 nicht erreichen. Insgesamt erreichten die erneuerbaren Energien im vergangenen Jahr 28 Prozent der chinesischen Stromerzeugung.

Abbildung 1 zeigt die Aufschlüsselung nach den Hauptenergieträgern.

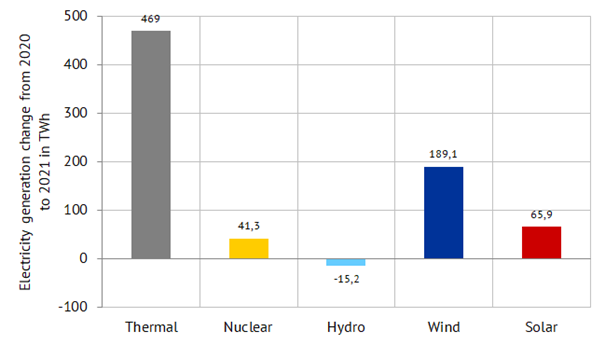

Den Großteil der zusätzlichen Stromerzeugung von 750 TWh im vergangenen Jahr lieferten thermische Kraftwerke. Die Erzeugung aus Kohle- und Gaskraftwerken stieg gegenüber dem Vorjahr um 9 Prozent oder knapp 470 TWh. Die Erneuerbaren hingegen trugen mit 240 TWh nur rund ein Drittel zum Gesamtwachstum der Stromerzeugung bei. Das Wachstum der Erneuerbaren wurde vor allem durch Windkraft ermöglicht, während die Erzeugung aus Wasserkraft klimabedingt im Vergleich zum Vorjahr gar zurückging. Einen Sprung hingegen machte die Erzeugung aus Kernkraftwerken, die gegenüber 2020 um rund 41 TWh auf insgesamt über 400 TWh anstieg. Die jährliche Veränderung der Erzeugung aus verschiedenen Technologien zwischen 2020 und 2021 ist in Abbildung 2 dargestellt.

Höchstes Wachstum bei Wind & Solar

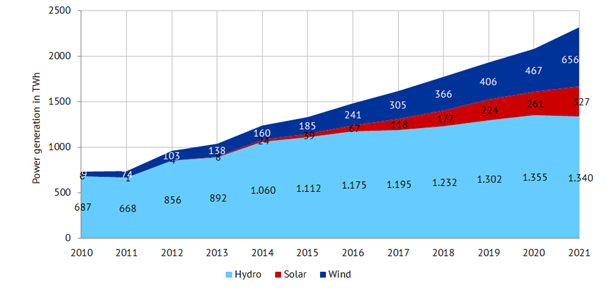

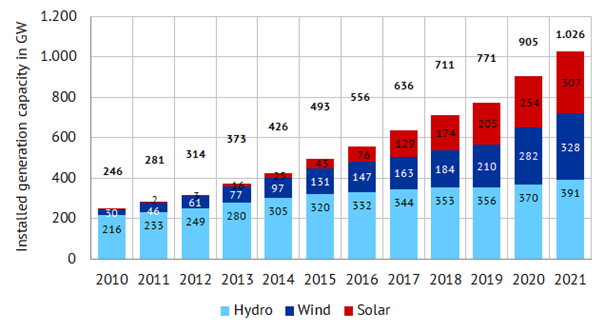

Prozentual gesehen war das Wachstum im Jahresvergleich bei der Windkraft mit 40 Prozent am höchsten, gefolgt vom Anstieg der Solarerzeugung um 25 Prozent im Vergleich zu 2020. Insgesamt erzeugten die wichtigsten erneuerbaren Energiequellen in China im vergangenen Jahr über 2.300 TWh Strom. Wenn man sich den Ausbautrend von 2010 bis 2021, zeigt sich ein Abflachen der Kurve bei Hydro, eine kontinuierliche Steigerung bei Solar, ein sprunghafter Anstieg bei Wind insbesondere im letzten Jahr (siehe Abbildung 3). Die PV-Anlagen allein in China fast 330 TWh Strom erzeugen, während Windenergie in 2022 auf über 650 TWh kam. Zum Vergleich: Die gesamte Stromerzeugung in Deutschland lag im Jahr 2021 bei rund 580 TWh.

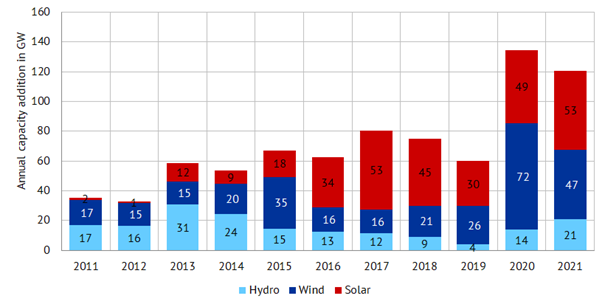

Ausbau der Erneuerbaren schwächer als 2020

Der große Anstieg der Windenergieerzeugung im Jahr 2021 wurde vor allem dadurch möglich, dass im Jahr 2020 eine Rekordleistung von 72 GW Windenergie installiert worden war. Ein so hohes Kapazitätswachstum wurde für Windenergie im Jahr 2021 nicht erreicht. Die Kapazität stieg dennoch um beachtliche 47 GW. ,Dafür wuchs die Kapazität bei Photovoltaik Jahr um 53 GW – was der gesamten in Deutschland installierten Solarleistung entspricht. Und auch die Wasserkraft wurde vergleichsweise stark ausgebaut und legte um 21 GW zu. Gleichzeitig stieg aber auch die Kapazität der thermischen konventionellen Kraftwerke um rund 50 GW. Die jährlichen Zuwächse an erneuerbarer Energiekapazität in China sind in Abbildung 4 zu sehen.

Offshore-Wind-Ergänzungen

Besonders hervor stach der Zubau von Offshore-Windkraft 2021 in China. Im vergangenen Jahr wuchs die Kapazität um 160% von weniger als 10 GW auf 26,4 GW. Dafür mussten jede Woche 30 große Offshore-Turbinen installiert werden (Quelle: Carbon Brief). Die Hälfte aller weltweit installierten Offshore-Windenergieanlagen stehen nun bis Ende 2021 vor der Küste Chinas (Quelle: Forbes). Für dieses fulminante Wachstum gibt es aber auch eine wirtschaftlichen Grund: Die starken Zugänge im Jahr 2021 wurden durch die bevorstehende Senkung der Einspeisevergütung für Offshore-Windenergieanlagen von 850 Yuan/MWh (134 $/MWh) zum 1. Januar 2022 auf die niedrige Vergütung, die auch Kohlekraftwerke erhalten, getrieben (Quelle: IHS Markit).

Erneuerbare Energien für 2030 im Soll

Chinas Erzeugungskapazität aus Wasserkraft, Wind und Sonne hat im vergangenen Jahr die Schwelle von 1.000 GW überschritten. Damit dürfte China sein Ziel von 1.200 GW erneuerbarer Leistung bis 2030 problemlos erreichen. Mit den heutigen Ausbauzahlen könnte es auch um 300 GW übertroffen werden. Die Entwicklung seit 2010 ist in Abbildung 5 dargestellt.

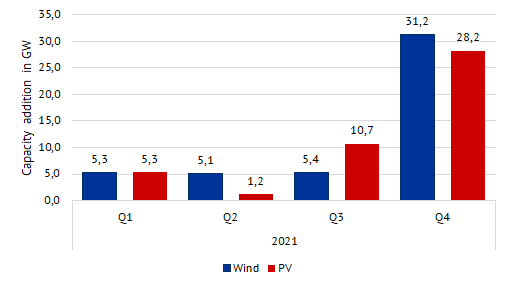

Der größte Anteil des Zubaus erneuerbarer Kapazitäten in China fand in 2021 genauso wie in 2020 im letzten Quartal statt. Mit insgesamt 31 GW neu installierter Leistung bei Wind und 28 GW bei Photovoltaik steuerte China im vierten Quartal 2021 50 bis 60 Prozent des gesamten jährlichen Zubaus bei. Dieses Wachstum wurde durch den Rückgang der Einspeisevergütungen für Offshore-Wind beflügelt. Denn mit Neujahr 2022 war auch das Ende einer Einspeisevergütung für private PV zum 31.12.2021 (Quelle: IHS Markit) besiegelt. Eine Tatsache, die sich stark auf den Installationslauf in den letzten drei Monaten des Jahres (siehe Abbildung 6) auswirkte.

Chinesisches Emissionshandelssystem gestartet

Auch auf der Ebene des Emissionshandels konnte China Fortschritte erzielen. Nachdem das Emissionshandelssystem in China im Juli 2021 gestartet wurde, wurden bis Ende 2021 mehr als 1 Mrd. Yuan oder 165 Mio USD an Verschmutzungsrechten umgesetzt. für die ausgegebenen Zertifikate gibt es dabei bisher noch keine Obergrenze (Quelle: Reuters). In der Folge gab es im Laufe des letzten Jahres kaum spektakuläre Kursbewegungen. Der Preis bewegte sich zwischen 41 und 61 Yuan/Tonne bzw. 6 und 9 $/Tonne und liegt damit bei etwa einem Zehntel des Preises im europäischen Emissionshandelssystem (Quelle: Energymonitor). Bis 2025 sollen neben dem bisher betroffenen Stromsektor auch Anlagen aus anderen Branchen wie der Stahl- und Zementherstellung in das chinesische Emissionshandelssystem einbezogen werden.

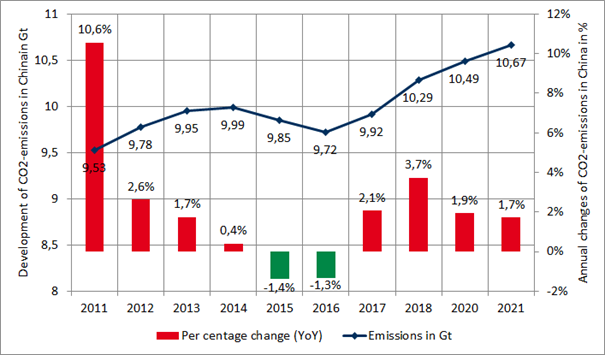

2030 und 2060 „Dual Carbon“-Ziele

Bereits 2021 hat die chinesische Regierung ihr „Dual Carbon“-Ziel auch verstärkt international kommuniziert. Erstens sollen die CO2-Emissionen 2030 ihren Höhepunkt erreichen, zweitens soll das Land 2060 klimaneutral werden. Dass die Energiewende des Landes jedoch deutlich gestärkt werden, zeigt Abbildung 7 auf, in der die Entwicklung der CO2-Emissionen des chinesischen Energiesektors aufgelistet sind (Daten: OurWorldinData). Das erste Ziel im Jahr 2030 dürfte das wesentlich einfacher zu erreichende sein.

Doch auch China blieb 2021 nicht von der Energiepreiskrise und Verknappung fossiler Rohstoffe verschont. Einige Fabriken und Landesteile mussten wegen geplanter Lastabwürfe zeitweise gar ohne Strom auskommen. Ob die Situation vom vergangenen Herbst auch über das Jahr 2022 hinaus Auswirkungen auf Chinas kurz- und mittelfristige Energie- und Klimapolitik haben wird und wie stark China auf die Klimaneutralität hinarbeitet, bleibt abzuwarten. Ohne Zweifel werden die dortigen Entwicklungen nicht nur einen großen Einfluss auf die globalen Energiemärkte haben, sondern auch eine gewichtige Rolle für Investoren im Energiesektor spielen.

von Simon Göss (deutsche Anpassung Georg von Stein).

Originalversion auf English erschienen bei Energy Post.