伟巴斯特提高在华市场地位

汽车供应商伟巴斯特(Webasto)在中国2021年上海国际汽车工业展览会上展示了一款概念车。

不仅Volocopter在上海展示了新机型,伟巴斯特也带着自己的一辆车亮相。然而,这家来自上巴伐利亚行政区高廷市的汽车供应商带来的是一辆纯粹的概念车。伟巴斯特通过这辆展车展示了一整套自动驾驶技术解决方案,这套解决方案也将提供给中国。其中包括带有激光雷达和摄像头的车顶传感器模块、一个开放式的全景车顶、一个智能轻质的前部模块、电池和充电解决方案以及一个集成的热管理系统。

参展的还有新一代的混合动力汽车电池系统,其重要性对伟巴斯特及其中国业务来说,至少与概念车不相上下。该系统由伟巴斯特与中国汽车制造商共同开发,并将在上海附近的嘉兴进行生产。新的电池系统并不局限于特定的制造商。相反,它可以适应不同车型和车身的不同安装要求。

伟巴斯特看好中国电动汽车市场

“我们继续始终如一地奉行加强核心业务领域和发展新业务领域的双重战略,精准应对流动性的趋势和变化,” 伟巴斯特中国总裁Jan Henning Mehlfeldt说道,“我们公司不仅成功地在华开拓了车顶系统业务,而且加强了其研发工作,并成功地启动了电动汽车产品的生产。”

伟巴斯特称其进入中国市场20年来已经成为了这里的车顶市场先锋。从上海的第一家分公司发展到如今的全国11家分公司。早在2004年,伟巴斯特就在中国建立了自己的研发中心,以了解和应对当地客户的趋势和需求。

除了现有的核心业务外,伟巴斯特还认为其电气化车辆产品在中国有良好的发展机会。例如,于2019年竣工的武汉工厂是伟巴斯特为亚太市场提供高压加热器和充电解决方案的中心生产基地。开头提到的嘉兴工厂也于同年开张,并自此开展车顶项目、电池项目和全面的研发活动。

我们为生命科学初创企业搭建通往中国的桥梁

对于生命科学领域的初创企业来说,中国市场脱颖而出。北威州生物产业集群管理公司(BIO Clustermanagement NRW GmbH,简称BIO CM)的董事总经理Garthoff博士在访谈中介绍了他们如何帮助这些初创企业驻扎中国,并在中国开拓业务。

中德投资平台:

BIO CM具体做哪些工作,在中国扮演何种角色?

Garthoff:我们为北威州的生物科技行业提供帮助,搭桥牵线,并与BIO.NRW紧密合作。BIO.NRW是北威州的官方联合机构,受州政府委托执行该任务。我们主要协助BIO.NRW为有中国业务的生命科学初创企业及中小企业提供融资方面的支持。为此,BIO CM每年三月份都组织BIO.NRW投资天使大会,今年举办了第十届大会,也首次在中国进行了直播。

对于BIO CM而言,与中国的互动并不新鲜。自2015年起,我们就与BIO.NRW一起积极参与由联邦教育及研究部资助的项目,以在中国培养国际卓越集群。尤其是德国企业通过该项目在进入中国市场时得到了BIO CM的支持。自2021年起,BIO CM和BIO.NRW加入EIT Health 正开始实行的全球桥头堡项目,能接触到更多想进入中国市场的生物技术、医疗技术和数字健康等生命科学领域的初创企业。

该项目进展如何?您在此项目中承担何种角色?

Garthoff:该项目帮助生物技术、医疗技术和数字健康领域的欧洲初创企业更轻松地进入新市场。桥头堡欧洲项目能帮助进入欧洲的新市场,桥头堡全球项目能帮助进入全新的非欧洲市场。初创企业可以在春夏两季申请参与该项目,期限为12个月。该项目的核心是通过精心挑选的“催化剂”为企业进入市场提供支持。

什么是“催化剂”?这对中国的生命科学初创企业有何帮助?

Garthoff:催化剂就是集群、网络或孵化器,例如BIO CM。他们是各目标国的专家,通过知识和当地(例如在中国)的联系帮助初创企业进入市场。催化剂将为这些初创公司提供高达4万欧元(全球)或3万欧元(欧洲)的资助。BIO CM就是桥头堡全球项目针对中国市场的催化剂。我们为初创企业提供他们各自的需求,并为他们解答有关中国的各种问题,无论是监管方面、财务方面还是文化方面。

我们在市场准入和人事法、公司成立、知识产权等法律问题上提供帮助,同时也提供与合作伙伴的联系方式。BIO CM包括中国员工在内的专家在中国和德国都有本地办事处。欧洲和远东地区之间的这种联系使员工对双方的市场和文化都有深刻的了解,他们从而能更有效地帮助初创企业和中小型企业进入中国市场。

十分感谢能采访您,Garthoff博士。

人物介绍

Bernward Garthoff博士曾是北威州的生物技术集群经理,目前是BIO CM的董事总经理。此前,他曾在德国、美国和日本的制药公司拜耳股份公司中担任过各种职务。

此外,他还领导了拜耳股份公司收购安万特作物科学公司,并且曾是拜耳作物科学股份公司的董事会成员。

中国FDI创十年新高

2021年,中国的外国直接投资(FDI)同比上涨43.8%,达到十年来的最高值。

据中华人民共和国商务部在新闻发布会上宣布,2021年第一季度FDI的上升幅度是十年来前所未有的。上一次还是在世界金融危机爆发前的2008年第二季度达到了相似上升幅度。然而,创纪录的增长幅度是以去年2020年的同季度作为基准,2020年由于新冠疫情同比2019年下跌了10.8%。因此,商务部也提供了2019年的参考数据。

不考虑金融行业,中国FDI同比2020年第一季度增长43.8%。其中,欧元投资上涨39.9%达到387亿。与2019年相比,24.8%的增长幅度仍然十分显著。

此外,商务部也公布了外国投资者投资的中国初创企业数量。商务部仅在三个月内就登记了10263家符合条件的初创企业,同比增长47.8%。而这也清楚地表明了中国在一年前遭受新冠疫情影响的严重程度。若将2021年一季度公司成立情况与2019年一季度相比,增长幅度就缩减至6.8%。

欧洲对中国的FDI持续增长

2021年第一季度,欧盟国家对华投资同比增长7.5%。商务部没有在此次发布会中提供与2019年的比较数据。考虑到2020年的下跌情况,能得出的结论更可能是FDI十分稳定而非有实际增长。不能排除的是,相互制裁的初效已经在数据中有所体现,这令欧洲投资者十分不安。

就在本周,中国专家狄沛(Peter Tichauer)在他的专栏《青岛视野》中向我们解释了这些制裁有多么的无效。

博世在华开发燃料电池

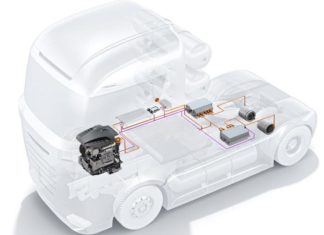

博世与庆铃汽车合作,共同为中国市场开发燃料电池,为此成立了合资企业“博世氢能动力总成系统(Bosch Hydrogen Powertrain Systems)”。

罗伯特·博世有限公司(博世)宣布与中国高端商用车制造商庆铃汽车有限公司(庆铃)成立合资公司博世氢能动力总成系统(博世氢能)。据该总部位于斯图加特的汽车供应商称,这家总部将位于中国中部重庆的公司的将助力“燃料电池作为无排放驱动解决方案实现全球突破”。

博世氢能的任务将是为中国市场开发燃料电池系统。其开发的产品也将在中国生产,并提供给所有中国汽车制造商。博世认为,燃料电池在中国的市场潜力非常大。汽车供应商指出,中国汽车工程师协会预测,中国在2030年可能有100万辆以上的氢气驱动汽车。

"我们现在在燃料电池的产业化方面确实在提速。集团董事会成员、汽车与智能交通技术业务部门主席Stefan Hartung表示:“创新技术和战略合作伙伴关系是快速实现道路交通碳中和目标的理想驱动力”。

为了实现这一目标,博世将在2021年开始小规模生产。所需的大部分组件将在2020年于上海附近的无锡建立的燃料电池中心进行生产。

博世氢能还计划在2021年为70辆庆铃卡车配备燃料电池,并在中国上路测试。燃料电池将自2022或2023年起被投放到市场。

基尔世界经济学研究所(Ifw Kiel)预计来自中国的收购将增加

在基尔世界经济学研究所(Ifw Kiel)最新一期“基尔焦点(kiel Focus)”中,作者分析了新的五年计划对中德之间关系的影响。另外,他们预计会有更多的德国公司被中方收购。

基尔世界经济学研究所的刘宛鑫Wan-Hsin Liu和弗兰克·比肯巴赫(Frank Bickenbach)认为,今后对于德国以及欧洲的企业来说,要在中国市场成功可能会更艰难。背景问题是最近确定下来的第十四个五年计划。该计划是要加强中国企业的独立性和创新能力。目的是减少对外国供应商的依赖。

刘宛鑫说:“中国的目标并不是新制定的,但现在正越来越有力地追求它。简而言之,中国公司未来应当能够以最前沿的技术来进行生产,并能加强自己在决定性技术创新上的产量。中国的消费者也应当能够消费得起这些产品。”

中方对德国企业的收购将增加

作者根据近期观察认为,中国内部市场需求的增加对于外国企业来说也应当是有利的。然而从中期看来,他们预计销售机会会变差。当中国本土公司在技术和质量上赶上西方公司时,这种情况就有应该会出现。到时,来自德国和欧盟的出口商以及当地的外国公司可能会比以往任何时候都处于更加不利的地位。特别是这种情况如果符合中国政府的发展目标。

但是到目前为止,中国仍然依赖从国外转移知识和技术来实现自己的目标。因为本土的企业一如既往地在很多技术领域离所需的技术领导能力还很远 。

这就是为什么基尔世界经济学研究所的专家们认为,中国不仅将继续吸引外国公司和人才。他们还预计,中国将加快计划收购在知识和技术密集型行业领先的外国公司。因此,德国和欧洲未来将不得不预计到这类收购的增加。

此外,刘宛鑫还认为,与过去相比,研发活动或者生产都将更多地从欧洲迁往中国。

(大众汽车在安徽省新建的研发中心就是这种趋势的一个例子。)

然而,作者还是建议欧盟不要对中国采取更强的孤立反应。对于企业收购也不要继续增加更多的难度。相反,批准最近签定的中欧全面投资协定是有利的。最后,它将迫使中国开放市场并公平地对待外国公司。而后,欧盟能够对这些承诺进行监管和要求。同时,欧盟则必须加强自己企业的创新能力。作者说,这需要对教育、基础研究和现代基础设施进行投资。

对外贸易继续保持上升趋势

联邦统计局 (Destatis)发布了2021年2月的出口数据。由于欧洲需求上升和中国的强劲增长,德国对外贸易缓慢接近危机前的水平。

德国统计局今天公布的数据显示,二月份德国出口额与上个月相比上升了0.9%,达到1078亿欧元。因此,自2020年4月新冠大流行造成最低点以来,德国的对外贸易一直在持续增长。

与欧盟国家的对外贸易再次接近危机前的水平,而与非欧盟国家(不包括美国和英国)之间的对外贸易仍略低与上一年的数据。与美国的对外贸易表现不平均。出口方面只比2021年2月的数据低0.6%,而在进口方面下降更为明显,达到12.6%。

比较之下,与如今不再属于欧盟的英国之间对外贸易的变化幅度相对较大。全年出口下降12.2%,进口下降26.9%。

与中国的对外贸易正在蓬勃发展

与中国的对外贸易和英国形成鲜明对比。出口同比增长25.7%,达到85亿欧元,进口增长则高达32.5%(99亿欧元)。

联邦批发贸易、对外贸易、服务业联合会(BGA)主席安东·布纳(Anton F.Börner) 在一份有关联邦统计局最新数据的声明中对积极的数据表示满意。它将其解释为欧盟经济复苏的良好迹象。然而与此同时,他警告称:“与前一个月的灾难性的状况相比,英国脱欧带来的损失已经大幅下降。这给企业带来了能够越来越适应新形势的希望。让人担忧的是,美国的经济复苏目前对德国出口的影响不大,而与中国的对外贸易则持续增长。因此,我们需要尽快开启一个新的跨大西洋贸易协定,以便这些差距今后不会进一步扩大。”

菲尼克斯电气公司(Phoenix Contact)对2021持乐观态度

根据菲尼克斯电气公司(Phoenix Contact)的通报,2020年的销售只出现了很轻微的下滑,这主要归功于中国市场的强劲增长。这使得例如美国等其他市场的下滑得到缓解。

据首席执行官弗兰克·斯泰伦伯格(Frank Stührenberg)说,电气工程、电子和自动化领域的零部件、系统及解决方案方面的专家都经历了各不相同的一年。2020年,菲尼克斯电气公司在美国的销售额下降了10%,但在中国也实现了9.8%的增长。总体而言,2020年销售额的下降幅度并不是很大,约3.6%。多亏了遍布全球各地的工厂和代理处,所有商定的交付都能在新冠大流行背景下完成。然而,供应链的反复调整本应反映在运输费用的增加上。

公司对2021已经又再次充满信心。目前的订单数量已经增加了20%。因此,公司对2021年的年度前景持乐观态度,并预计销售额增长在个位数以上。

菲尼克斯电气公司依赖中国电动汽车

这家总部位于北莱茵-威斯特法伦州布隆贝格的公司自1993年以来就活跃在中国市场,并逐步扩大了他们在南京的分公司。2020年,菲尼克斯电气公司才在这里新建了占地42000平方米的生产和物流中心。2016年以来,菲尼克斯电气公司在中国也拥有了自己的子公司。菲尼克斯(南京)新能源汽车技术有限公司是为了响应快速发展的中国电动汽车市场而建立的,是按照中国GB/T标准提供电动汽车应用程序的全方位服务提供商。

Joh. Friedrich Behrens被欧洲巨星公司(GreatStar Europe)收购

据Joh. Friedrich Behrens AG (Behrens AG)的报道,出售经营业务的投资者流程已顺利完成。债权人委员会已批准出售给巨星欧洲股份公司(GreatStar Europe)的一个子公司,后者也属于中国巨星科技股份有限公司(Great Star Industrial Co. Ltd.)。

这家来自北部阿伦斯堡的公司在去年十一月出人意料地申请了破产,尽管它到最后一天还看起来像是能成功地为几天后将到期的公司债券进行再融资。作为自我管理下破产的一部分,Behrens公司在竞争性并购过程中积极与选定的投资者商讨。还邀请了有兴趣的各方投标收购木材紧固技术生产厂。

合同授予了巨星欧洲的一家子公司。它以其收购价战胜了其他投标公司,并在资产交易过程中接管了Behrens公司的商业活动。巨星欧洲公司本身是中国工业集团巨星科技股份有限公司的一部分。该公司位于中国东部靠近上海的杭州,是国内市场上领先的工具和叉车制造商。

资产交易的初步购买价格是2790万欧元。具体的金额取决于根据收盘日商定的参数而来的最终公司估值。合同的执行和接管还受到不同条件的约束。特别是,反垄断和外贸清关还有待完成。如果获得所有必要的批准,Behrens AG公司的经营业务将转移到巨星欧洲子公司,并于2021年6月1日结束收购。

巨星欧洲公司获得Behrens公司的工作岗位

通过收购可以留下总部阿伦斯堡的160个工作岗位,现场的运营也可以继续。此外,11家国际子公司的其余290个工作岗位也将得到保留。由管理层、受托人、重组及改组律师团所组成的团队共同成功维护了客户和供应商的信任,并确保了运营的继续。由于员工的高度投入,企业的运营得以继续,对客户的义务也得以履行。

Reimer律师事务所的破产法律专家特贾克·蒂斯博士(Dr. Tjark Thies)表示:“投资者拟议收购该业务对于公司和债权人来说都是一个极好的重组解决方案。”

Behrens公司的债权人应该对来自中国的投资意愿感到满意。由于成功完成了对巨星欧洲公司的出售,将有可能分配所谓的破产配额。但是,目前还无法提供关于配额的具体信息,因为还在等待债务方的确定。这样做的背景是,最终的购买价格取决于Behrens AG公司在交易收盘之前进一步的业务发展。实现应收款和特殊资产的成功还有待观察。按目前的观察,双方承担40%到65%的的最终配额,并在2021年底向债权人进行初步预分配。这意味着,债券投资者虽然不能指望得到全额赔偿,但可能不会受到重创。

莱茵金属(Rheinmetall)在南京开设技术中心

莱茵金属集团旗下的科尔本施密特有限责任公司(KS Kolbenschmidt GmbH)和来自中国及日本的合作伙伴在南京开设了技术中心。

通过在上海附近的南京开设自己的技术中心,莱茵金属的“材料和贸易”事业部正在进一步拓展中国公路用车和非公路用车的市场渠道。这标志着科尔本施密特公司朝着现代钢制活塞领域的全球布局目标又迈出了新的一步。同时,他们在不断发展的中国市场上建立了更加牢固的地位。

“动力缸系统联合技术中心”是科尔本施密特公司和其合作伙伴公司中凯内思汽车新动力系统有限公司(ZNKS Automotive New Power System Co. Ltd., ZKNS),以及理研株式会社(Riken Corporation)的一个联合项目。中方ZNKS自2018年以来获得授权生产并销售科尔本施密特品牌的成套商用车钢质活塞。而与日本的活塞环制造商理研公司从2015年以来便开始了持续性的合作。

莱茵金属计划在中国组建国家队

新的技术中心将致力于打造在中国研发活塞整套系统的可持续战略性高素质专家队伍。科尔本施密特公司及其合作伙伴计划在中国、德国和日本的管理人员指导下组建一支研发和销售的国家队。员工们将在获得全球资历认证之后在南京的联合技术中心开始工作。技术中心的目的在于改善当地的客户服务,提高研发速度。

3月30日在南京举行了盛大的开幕仪式。出席仪式的有南京市政府代表,中国内燃机工业协会秘书长邢敏,以及来自发动机研发领域的客户代表。莱茵金属中国公司总经理魏培德(Peter Willemsen)也出席了开幕仪式。其他的参加者由于旅行限制通过视频连线方式发表了致辞。其中有科尔本施密特公司总裁萨沙·普茨(Sascha Putz),科尔本施密特公司研发和技术副总裁约亨·穆勒(Jochen Müller),以及理研株式会社社长兼首席运营官前川马克(Mark Maekawa)。

财新PMI指数持续下跌

三月份在中国收集的财新中国制造业采购经理指数(财新PMI)再次下跌。从二月份的50.9跌到目前的50.6。

行业服务商财新报道称其2021年三月份调查的PMI指数继续下降,目前仅为50.6,成为2020年4月以来的最低指数。高于50以上的财新PMI指数表示受访中国企业经济呈增长态势,指数低于50则表示衰退。财新PMI在过去11个月持续上升,但现在却越来越接近50,这就说明受调查的经济情况停滞不前。

财新PMI指数低于中国其他指数

与中国国家统计局的官方PMI不同,财新PMI关注的是民营中小企业。《环球时报》已经公布了中国国家统计局三月份可喜的调查结果。例如,主要涵盖大型企业和国有企业的中国国家统计局的PMI的指数为51.9,与二月份相比,仍增长1.3%。

服务业和建筑业的增长幅度更为明显,从二月份的51.4上升到三月份的56.3。

格拉默看好未来亚太市场

格拉默(Grammer AG)公布了其2020年的业务数据。除亚太地区外,公司在全球范围内的销售额均出现下滑。格拉默再次大幅拓展了其在亚太地区,特别是在中国的业务。

受新冠疫情影响,格拉默2020年的业务数据显示其营业额下滑十分严重。虽然2020年下半年已出现明显复苏迹象,且欧洲、中东和非洲地区以及亚太地区第四季度的业绩都出现了同比增长,但息税前利润(EBIT)仍为负数(负4610万欧元)。按年计算,亚太地区是唯一的增长市场。格拉默在此地区2020财年的营业额达到了3.305亿欧元,同比增长5.4%。

因此,格拉默计划进一步拓展这一重要的未来市场也就不足为奇了。

格拉默在华新工厂和合作项目

格拉默在2020财年再次大幅扩大了其中国业务。鉴于汽车和商用车这两个产品板块正持续发展,格拉默在宁波和沈阳开设了两家新工厂。从而,格拉默在亚太地区共有8个生产基地和物流基地以及三个研发中心。该公司认为这一平台能为自己进一步扩大在该地区的客户基础。

自2020年起,格拉默就同其大股东宁波继峰开展了多项合作项目。其中包括在采购和制造领域实现协同效应,扩大产品组合以及改善某些地区的市场准入情况。

两家公司仅通过2020年第一季度协商达成的全球采购合作就能承诺在未来几年内实现千万欧元的节约。此外,格拉默和宁波继峰于10月决定,建立起日本市场的销售合作。从而,格拉默能确保更好地进入日本汽车制造商市场。

中欧全面投资协议:双边并购新的希望

经过7年的谈判,欧盟与中国的投资协定于2020年底达成。该协议将确保中欧经济伙伴之间的投资环境更加平衡。德国和中国企业都将从新的更具建设性的监管框架中受益。

尽管受到新冠危机影响,2020年欧盟与中国的贸易额仍持续增加,5860亿欧元的年贸易额也使中国超越美国,自欧盟成立以来首次成为其最大的贸易伙伴。这使得新达成的《中欧全面投资协定》(“协定”)变得更加重要,通过其中包含的公平、促进贸易关系的规则,该协定对参与双边经贸的各方均为重要进步。

放宽市场准入

协定旨在减少中欧在市场准入方面现有的不对称问题。在中国,多个行业领域中严格的中外合资要求将被取消。特别是在制造业和汽车行业、包括新能源汽车行业,德国企业将可获得全面准入。同时,近几年中国已经逐步开放的金融服务行业内的中外合资及外资股权上限要求也将取消,包括银行、证券交易、保险和资产管理等领域。此外,中国还承诺解除医疗(私立医院)、环保服务、研发(生物资源)、电信和云服务、商业服务和国际海运等领域的投资限制。

对于德国企业来说,一半以上德国在中国的投资都可从此次协定达成的扩大市场准入中获益,特别是在汽车和制造业,包括化工、电信设备、运输设备和医疗设备生产等领域。现在,这些行业的德国原始设备制造企业未来可以100%拥有其中国子公司的股权并提取利润,而无须与中国合资方分享利润。

公平竞争环境

除了中欧之间市场准入的不均衡,竞争条件的不平衡也是另一个讨论焦点。对此,协定向创建一个“公平竞争环境”迈出重要一步。这其中包括对国有企业市场行为的约束、提高政府补贴透明度以及防止强制技术转让等方面的规定。

首先,中国国有企业被要求今后完全以经济标准为基础进行决策。在其进行买卖货物或提供服务时,应对德国公司一视同仁。同时,协定还对中国政府提出透明度要求,以确保更好的计划性及更高的法律确定性。这些要求主要包括为评价特定国有企业市场行为而进行的信息交流、关于补贴的磋商程序和为外国公司提供平等进入标准制定机构的机会。

协定还禁止未来各种强迫技术转让的投资要求,如向中方合资伙伴转让技术、对研究机构的本地化要求或在技术许可中干涉合同自由。此外,协定还加强了对商业秘密的保护,防止行政机关未经授权披露其在商品或服务认证过程中获取的商业秘密。

德国企业在中国的机遇

在中国企业过去多次对德国掀起并购风潮之时,德国企业主要以绿地投资而非并购交易的方式在中国投资。鉴于协定在大量行业领域取消合资要求、允许外资并购,中德之间上述投资行为差异预计将在未来有显著转变。

市场竞争条件的改善也为德国企业提供了新的、可持续的增长机会。中国巨大的市场潜力以及从新冠疫情影响中迅速恢复的经济将创造更多的增长,德国投资者在中国市场的投资交易量也将随之增加。例如,巴斯夫集团在中国华南地区进行总额高达十亿美元建设投资项目进行同时,巴斯夫创投又于近日宣布投资位于中国杭州的初创生物技术公司恩和生物科技有限公司,发展清洁高效的工业合成生物技术。

对中国在德直接投资的影响

与中国市场的全面开放相比,协定只在传统能源和可再生能源领域对中国投资者承诺了少量的额外开放,因为在协定出台之前,欧盟市场已经基本对中国投资者全面开放。不过,各成员国实行的外商投资审查与控制措施不受协定影响。

尽管缔结协定对中国在欧投资条件没有重大直接影响,但其仍然向中国在欧洲的投资发出积极信号,中国对德投资活动有望再次活跃起来,为一段时间以来一直处于衰退状态的中德并购交易市场带来转机。

总结

协定为在欧盟和中国之间建立一个公平的竞争环境提供了有力支持并为中德间的双向投资提供了新的机会。然而,对中国在协定框架下所作的逐步开放仍须结合中国目前正在进行的更广泛的政治经济发展情况来审视。中国政府正日益加强对信息技术、互联网基础设施和服务、人工智能及重大设备制造等战略相关行业的控制,以确保技术自主权。而最近出台的外商投资安全审查规定及其他保护国家安全方面的法律法规及措施意味着德国企业未来在中国的经营中仍将面临障碍。