德国工业企业代表团中国行

中国国际投资促进中心(德国)组织的德国企业中国行今年已是第二届。通过参观工业园区、相关企业及参加论坛等丰富多彩的组织安排,代表团成员得以零距离感受中国,并与潜在客户展开积极对话。同时,这也为中德双方大开便捷之门,为共同投资及并购交易开辟了新的途径。本次代表团重点关注机械制造、汽车自动化、零部件、石油化工等产业,行程包括中国北部城市盘锦、沈阳和石家庄。

新一轮的“走出去”

中国央企表现出与德国深化经济合作的兴趣。11月7日部分央企代表在法兰克福与大约50位并购业务专业人士会面,旨在寻找新的投资机会并增进对德国投资市场的了解。拉开活动序幕的则是围绕最近中德两国经济合作关系紧张的讨论。

本次活动以“2016中国中央企业走进德国”为题,在位于法兰克福的中国国际投资促进中心举办。中国商务部投资促进事务局与上海联合产权交易所联合主办了本次活动。

专为国企服务的交易所

上海联合产权交易所于2003年由两家上海本地的交易所合并成立,是国企交易的主要平台并直属国资委。交易所副总裁李杰和国际并购部总经理任立中在他们的讲话中提到,所有非上市国企的参股、并购及合并都必须通过该所进行,此外国企的其他资产、债务和知识产权的交易也可以在此进行,这其中当然包括跨境并购交易。现场任立中还向德国与会者介绍了他带来的半导体、信息安全技术及交通指示设备的境外投资新项目。个别国企也对自身情况作了介绍,其中一些正在德国和欧洲加紧寻找合作伙伴。

反驳德方的批评

近期德国经济部撤销福建宏芯基金对爱思强发起的收购案的无疑问证明和德国副总理兼经济部部长加布里尔对德资企业遭受中国监管部门不平等对待的批评无疑给中德经济合作的局势掀起了轩然大波。中国驻法兰克福总领事馆经商室朱伟革参赞公开反驳了来自德国政府的批评,他举证道,鉴于目前在中国的德资企业达8000多家且投资将持续增长,德资公司在中国的活动基本不会有什么障碍。相反的,目前只有大约2000家中资企业落户德国,中资企业在并购领域完成的参股收购交易规模相较美国或其他欧洲国家而言依然较低。同时朱参赞也强调,中国将不断改善针对境内外资企业的监管环境,去年针对大部分行业注册公司的审批程序简化正意味着政府在此过程中迈出了一大步,而投资限制行业几乎减少了一半,从过去的70个减少到38个。

现场签署协议

随后,来自中国银行、欧亚咨询、普华永道、林肯国际及诗道芬股份公司的行业专家就中国企业在德国进行参股投资的市场条件和成功因素进行了报告。中国银行法兰克福支行代表与上海联合产权交易所现场签署了合作协议,为本次活动画上了圆满句号。

“赛场是开放的”

第14届德国公司并购大会 (Deutsche Corporate M&A-Kongress) 于11月14日-15日在慕尼黑举行。活动首日,来自全德国约200位并购行业专业人士于会议上得出了以下结论:中国的并购参股行为并不会给德国中小企业带来威胁。在围绕公司收购与合并的国际化趋势主题进行的小组讨论环节,与会的专业人士就这一问题进行了投票,绝大多数人认为中国企业进入德国市场利大于弊。

该专家小组讨论由德国联邦并购协会董事会主席Kai Lucks教授主持。他以一个颇具挑衅意味的问题切入讨论:来自中国的并购热潮越演越烈,这对德国中小企业是否构成威胁?Ashurst律师事务所合伙人Alexander Ballmann就这一问题给出了否定的答案。他认为,实际上中国投资商通过近几年在德国开展的收购活动挽救了许多濒临破产的企业,为当地保住了就业岗位。

新发展前景

而在一些其他案例中,中国买家也带来了新的发展前景。Ballmann指出,三一重工收购混凝土泵供应商普茨迈斯特和徐工集团收购施维英的交易案并不意味着完全出售整个行业。虽然这两家被收购的公司在收购时运营情况良好,但行业市场的60%集中在亚洲。Ballmann认为,中方的投资为这两家德国企业都带来了新的发展前景,使他们保持未来可持续发展的竞争力。

不同以往的局势

西格里集团总顾问兼首席合规官Stephan Bühler博士补充道,近期在德国媒体和政治领域对中方买家提出的质疑来源于某种程度上的不安。由来自英美与欧洲其他国家的企业发起的并购行为在德国已司空见惯,而中国过去一直被德国企业看作投资的目的地,而非收购方。因此,贸易保护主义的趋势与德国面对这一新局势时的不安密切相关。

现场投票

约200位来自企业并购领域的代表绝大多数对以上专家的意见表示了赞同。通过手机APP的现场投票,65%的与会者否认他们将中国的投资并购视为德国中小企业的威胁,仅略超过三分之一的参与者选择了“是”。

中国进军工业4.0

中国正在尝试通过包括“中国制造2025”计划在内的一系列举措,进军德国工业制造的演练场“工业4.0”领域。SAP公司的企业发展战略与并购业务高级副总裁Georg Kniese则相对冷静地看待这一现象。他认为,在自动化与机器人领域,其他国家的市场和产品也都在发展之中。中国与他们一样需要借助收购核心技术与企业提升自身竞争力。Kniese直接点明:“赛场是开放的。”然而在数据基础设施领域中国相对西方的竞争对手具有明显优势——通过限制国外的IT与互联网服务供应商中国在这一领域建立起了本国内的行业垄断巨头。这在未来将对实现网络化和自动化的工业生产和物流系统至关重要,例如云服务只允许由中国服务商提供。

爱思强收购案

关于福建宏芯基金收购爱思强的案例,参与小组讨论的专家建议同样保持冷静的头脑。Ashurst律师事务所的Ballmann将德国经济部撤销无安全疑虑证明的行为视为单纯的行政决定。西格里集团的Bühler则不认为这项收购会对德国的国家安全造成危害。根据德国对外经济法,只有涉及军工企业与特定安全领域的IT企业才能考虑禁止交易。“我不认为这项决定有法律条款支持”,他总结说。在此期间副总理加布里尔的言论在中国掀起了轩然大波,中方希望得到一个解释。“中国企业只是要求能依照当地法律得到公平对待”,Bühler说。

中国作为战略合作伙伴依然不可或缺

活动结束时现场就另一个问题也得出了结论——德国企业已无法绕开进入中国市场的战略方向。仅四分之一的与会者认为,在中国开展并购投资对自身企业的发展来说意义不大。在其他投票者中,36%的企业已经进入中国,26%正在当地计划拓展新业务,13%的企业正在考虑进驻中国市场。

在深圳宝安探索全新投资机遇

宝安位于珠江三角洲东岸,有着长达40多公里的海岸线。人口为540万的宝安在别的国家可能已经算是一个大都市,但在中国,它仅仅是人口2000万的“超级大都市”——深圳市的一个辖区而已。然而这并不影响宝安成为深圳市乃至周边珠三角大区的重要经济命脉。2017年,宝安的GDP达到3448亿人民币(430亿欧元),超过了深圳市总GDP的五分之一。宝安大力倡导诸如机器人制造技术、人工智能和生物技术等未来产业的发展,也有着浓厚的兴趣与德国展开合作:据宝安区副区长高志远先生在慕尼黑投资促进活动上的介绍,目前宝安有2000多家企业与德国有着业务和贸易往来。

“中国沈阳铁西日” 活动圆满举行

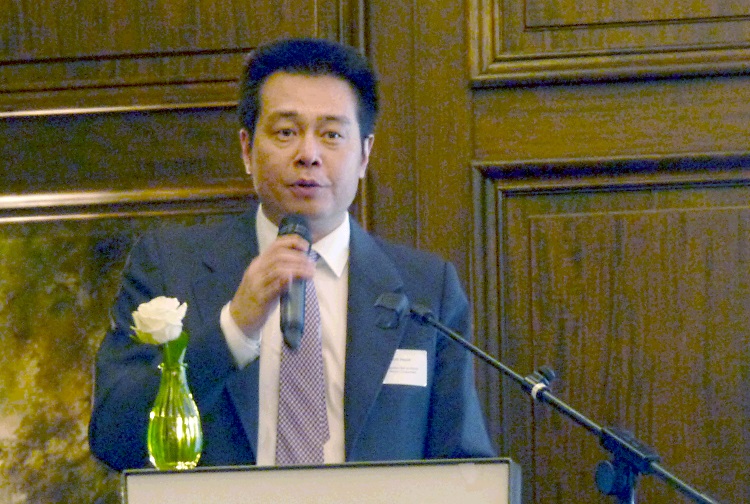

“中国沈阳铁西日”暨首届沈阳市与德国萨安州经济合作论坛于2017年5月30日(星期二)在德国萨安州首府马格德堡市弗劳恩霍夫研究所举行。铁西区区长、沈阳经济技术开发区管委会主任、中德沈阳高端装备制造产业园管委会主任董峰率队参加了该活动。会议共有150余家德国政府、企业及机构代表参加。

“唯有专注造就国际顶尖企业”

“隐形冠军”在中国是一个当下热门话题。作为国际市场的领军者,德国中小企业以其创新和高效成为了中国工业转型的榜样。在2017中德企业投资并购论坛上,由中国投资促进事务局组织的德国企业考察团到访。作为领队的德国著名管理学者,赫尔曼∙西蒙教授在会上讲述了隐形冠军成功的秘密。

汽车生产进入5G时代

中德合资企业华晨宝马成为全世界首家为所有工厂配备5G未来通信标准的汽车制造商。宝马集团与其合作伙伴华晨(中国)汽车控股有限公司于上周一(2019年7月22日)共同宣布,已实现在中国东北沈阳的三个宝马工厂完全覆盖5G移动网络。

并购交易的当下趋势、创新和市场形势

全球并购额像交易数量一样在过去的一年中继续持续增加。这说对2015年意味着什么呢?陆德律师事务所合伙人Axel Zitzmann博士和Michael Krömker博士两人都在5月20日举行的陆德并购交易论坛开幕词中不仅回顾了2014年的并购交易案件,而且还大胆预测了2015年的并购交易形势。

跨国并购——谈判和交易管理方面的文化特殊性

因为当基于本国文化而产生的对对方的期望得不到满足时,误解和困惑就容易产生。严重时,因为本方或对方误认为双方无法达成共赢的一致,交易以失败终止。因此,为了使交易顺利进行,应该具备一定的跨文化交际能力。尤其重要的是,应该形成一种基本意识,即基于本国文化的标准和习惯在国际交易中不应该是占绝对主导地位的。因此,无论对于中国公司还是对于德国公司来说,如果能更好地了解对方的工作方式、期望和习惯,并能据此调整自己的心态,都是很有帮助的。

“我们缺少一个长期的产业政策”

“对我们而言,中国市场的潜力是非常巨大的。” 阿迪达斯董事会主席Kasper Rorsted作为众多知名演讲人之一在此次论坛发言道。2月28日,来自德国各地的商界领袖和专业人士齐聚杜塞尔多夫德亚经济论坛,以便获悉中国和亚洲企业最新发展趋势。与会期间,不仅克劳斯玛菲(KraussMaffei)和EEW等德国领军企业的高管分享了他们与中国投资者合作的经验,而且戴姆勒首席执行官Hubertus Troska也对吉利入股德国最负盛名的汽车制造商的投资行为发表了评论。

宝安——推动深圳现代化的引擎

没有任何一个城市比深圳更适合被看做中国巨大变革的缩影。四十年前,这座城市不过是临近香港的一个小渔村。时至今日,深圳已经发展成为一座拥有两千万居民的大都市。作为邓小平改革开放政策中的重点发展城市,深圳始终是中国现代化的引领者。“隐形冠军”投资考察团——领队赫尔曼∙西蒙教授以及团内三十余名并购专家和企业家到访此次中国之行的第二站:深圳宝安区,考察团同时参加了正在该区举行的中德国际投资合作论坛。宝安区现已成为推动深圳市走向现代化的引擎。这里聚集着众多高科技产业,特别是自动化和机器人产业。