Kennen wir China? Verstehen wir die chinesische Wirtschaft? Wer sind die treibenden Kräfte hinter dem Aufstieg? Bei solchen Fragen muss selbst ich, der ich oft China besuche, passen. Das Bestreben, diese Wissenslücke zu schließen, wird durch das Buch von Hirn wirkungsvoll bedient. Der Inhalt geht über den Titel hinaus, indem nicht nur die „Bosse“, sondern auch die von ihnen gegründeten und oft noch heute geleiteten Firmen dargestellt werden.

China ist für mich ein Land der großen Widersprüche, und ich wage keine Prognose, wie das Spiel letztlich ausgehen wird. Hirn schaut auf die Wirtschaft und blendet das Thema Politik, bis auf wichtige Aspekte der Industriepolitik, weitgehend aus. Das halte ich für sinnvoll. Der Erfolg und der wirtschaftliche Aufstieg Chinas sind zu einem großen Teil den Unternehmern zu verdanken, die in diesem Buch portraitiert werden.

Dieser Aufstieg zeigt sich nicht zuletzt in globalen Ranglisten. Im Jahre 2005 schafften es lediglich 16 chinesische Firmen in die „Fortune Global 500“, die Liste der 500 größten Unternehmen der Welt. 2017 waren es 109. Im selben Zeitraum nahm die Zahl der US-amerikanischen „Global 500“ von 176 auf 120, die der deutschen von 37 auf 29 ab. Hirns Buch dokumentiert dabei die Vielfalt der Branchen, in denen heute chinesische „Global Players“ geworden sind. Hierbei handelt es sich überwiegend um moderne, zukunftsorientierte Branchen. Vom Namen her kennt mancher chinesische Internetfirmen wie Alibaba, Tencent, Baidu, Netease oder JD.com. Aber wer weiß schon, dass diese fünf zu den zehn weltweit wertvollsten Unternehmen gehören oder wie deren Gründer heißen? Eine Ausnahme bildet allenfalls Alibaba-Gründer Jack Ma. Hirn konstatiert eine Überlegenheit der Chinesen: „WeChat ist besser als WhatsApp, Alipay schneller als Paypal, Alibaba innovativer als Amazon.“ Für die nächsten drei bis fünf Jahre prognostiziert er einen erbitterten Kampf um die globale Vorherrschaft zwischen den amerikanischen und den chinesischen Internetgiganten. Ich glaube, dass wird länger dauern und sehe auf dem internationalen Feld eher die Amerikaner im Vorteil.

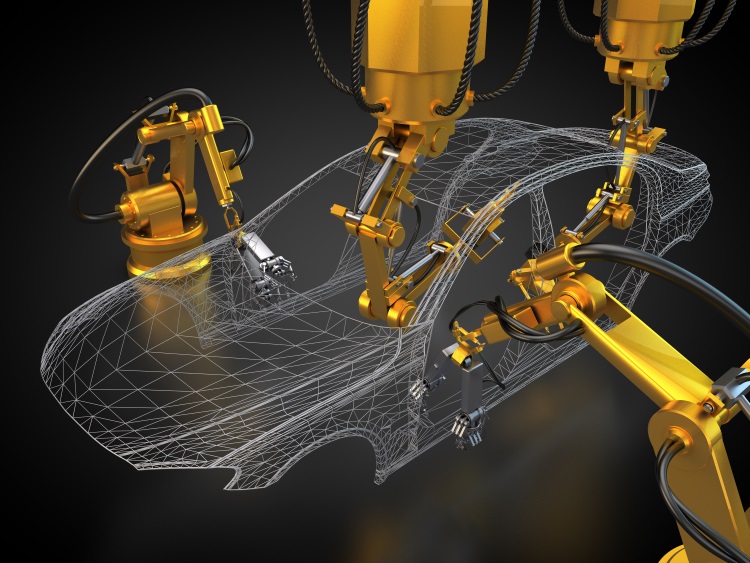

Doch genauso systematisch wie die Internetbranche behandelt Hirn andere, aufstrebende Sektoren, etwa Elektronik mit Weltfirmen wie Huawei, ZTE, Haier, Midea. Oder Mobilität, hier mit Schwerpunkten auf Elektroautos/Batterien und Drohnen. Auch bei erneuerbaren Energien sind chinesische Unternehmen führend, das gilt definitiv in der Solar- und teilweise auch in der Windenergie. Ebenso befindet sich die sogenannte „Sharing Economy“, etwa bei Autos, Fahrrädern, Wohnraum, in China im rasanten Aufstieg. Hinter all diesen Innovationen stehen Unternehmertypen vom Schumpeterschen Schlage, wie man sie sonst vor allem in den USA, aber selten in Deutschland findet. Gemeinsam ist den dargestellten Fallstudien, dass es sich größtenteils um private und nicht um staatliche Unternehmen handelt. Eine Ausnahme ist das Eisenbahnwesen. Das private Eigentum schließt allerdings staatliche Förderung und Protektion (siehe Internet) keineswegs aus. Es gibt gleichwohl Sektoren, in denen die Chinesen noch keine führende Rolle spielen, wie Pharma, Chips oder Flugzeuge, jedoch große Anstrengungen unternehmen, aufzuholen. Auffällig ist, dass viele der erfolgreichen Unternehmer in den USA studiert und dort auch ihr Managementhandwerk erlernt haben, um später nach China zurückzukehren und eigene Geschäfte aufzubauen. Diese Art des Know-how-Transfers wird unterschätzt.

Hirn kann seine Bewunderung für die chinesische Industriepolitik nicht verhehlen. Dies gilt insbesondere für die ambitiöse Vision „Made in China 2025“, die oft mit unserem Konzept „Industrie 4.0“ verglichen wird, jedoch einen ganz anderen Charakter hat. Wo ich mit Hirn im Dissens bin, sind seine Vorschläge zur europäischen Industriepolitik. Wie jeder überzeugte Marktwirtschaftler bin ich der Meinung, dass der Staat die Zukunft nicht besser voraussehen kann als private Unternehmer. Und wie eingangs gesagt, wage ich keine Prognose, wie das chinesische Experiment langfristig ausgehen wird. Das gilt selbst nach der Lektüre des Buches, das mir wertvolle Einsichten zu Chinas Bossen und ihren Unternehmen verschafft hat. Dafür danke ich dem Autor.

Über den Rezensenten

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon ist Wissenschaftler, Unternehmer, Berater und Autor zahlreicher Bücher. Von 1995 bis 2009 leitete er als CEO das Beratungsunternehmen Simon-Kucher & Partners, das er 1985 mitbegründet hatte. Mittlerweile fungiert er dort als Honorary Chairman. Simon ist Experte für Marketing und Pricing. In den neunziger Jahren prägte er den Begriff „Hidden Champions“. Damit beschreibt er mittelständische Unternehmen, die in ihren jeweiligen Nischen zu den Weltmarktführern zählen und die deutsche Industriestruktur und -kultur prägen. Im Jahr 2005 wurde Simon zum einflussreichsten lebenden Managementdenker im deutschsprachigen Raum gewählt.

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon ist Wissenschaftler, Unternehmer, Berater und Autor zahlreicher Bücher. Von 1995 bis 2009 leitete er als CEO das Beratungsunternehmen Simon-Kucher & Partners, das er 1985 mitbegründet hatte. Mittlerweile fungiert er dort als Honorary Chairman. Simon ist Experte für Marketing und Pricing. In den neunziger Jahren prägte er den Begriff „Hidden Champions“. Damit beschreibt er mittelständische Unternehmen, die in ihren jeweiligen Nischen zu den Weltmarktführern zählen und die deutsche Industriestruktur und -kultur prägen. Im Jahr 2005 wurde Simon zum einflussreichsten lebenden Managementdenker im deutschsprachigen Raum gewählt.

hermannsimon.com

Über das Buch

Wolfgang Hirn, Chinas Bosse – Unsere unbekannten Konkurrenten,

Frankfurt-New York: Campus-Verlag 2018, 284 Seiten, 26,00 EUR

Wolfgang Hirn ist seit Journalist und Autor und arbeitet seit vielen Jahren für das Manager Magazin. Seit 1986 reist er regelmäßig nach China. Aus seiner Feder stammt u.a. das Buch „Herausforderung China“ (2005).