Bildnachweis: tarapatta.

Die Schließung von Werken ab Ende Januar bis Anfang März in China und dann ab Ende März in Europa sorgten für eine abrupte Unterbrechung der teils langjährig bestehenden Lieferketten. Benötigte Teile wurden nicht mehr produziert. Dieser Produktionsstopp trat vor allem dort auf, wo keine enge kommunikative Zusammenarbeit oder partnerschaftliche Beziehung bestand. Wo man hingegen eng miteinander kommunizierte, ließ sich durch Abnahme von bereits produzierten Teilen und deren Bezahlung erreichen, dass die Lieferketten aufeinander abgestimmt blieben. Immerhin stimmen die Erfahrungen der letzten Monate optimistisch, dass das partnerschaftliche Verhältnis wieder zunimmt. Zulieferer sollten selbstbewusst Zugeständnisse von OEMs verlangen, z.B. Zahlungsziele von 60 auf 30 Tage zu senken, damit die eigene Liquidität gestärkt wird.

Zweifachzulassung von deutschen und chinesischen Werken

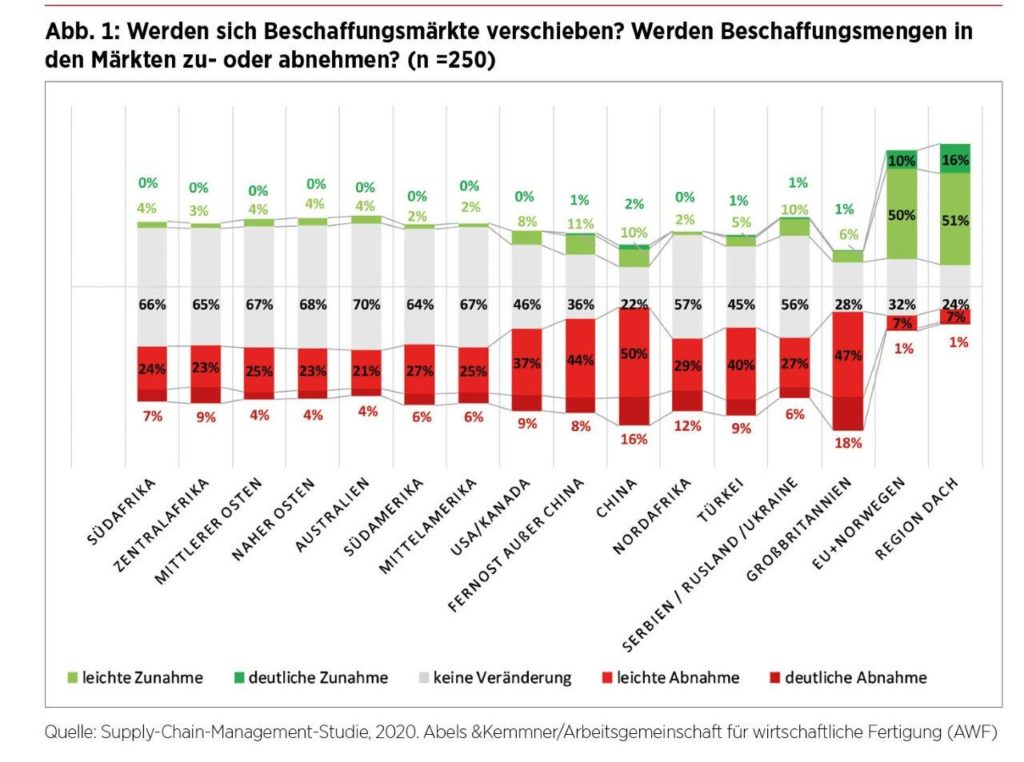

Als Konsequenz der Pandemie müssen nun die bestehenden Lieferketten neu betrachtet werden. Insbesondere die zwischen Europa und China – denn auch Corona wird die Globalisierung nicht eindämmen oder zurückdrehen. Allein die „Neue Seidenstraße“ wird Lieferzeiten und Lieferwege weiter verkürzen. Gleichzeitig dürften vereinzelte Produkte und Komponenten wieder stärker in Europa gesourct werden. In einer Umfrage der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Fertigung unter 250 deutschen Unternehmenslenkern und Supply-Chain-Experten gingen sogar zwei Drittel der Befragten von einer steigenden Bedeutung der europäischen und nationalen Beschaffungsmärkte aus.

Hier kann eine Zweifachzulassung für die deutschen und chinesischen Werke eine deutliche Verbesserung der Lieferkettensicherheit bewirken. Insbesondere, da zahlreiche mittelständische Automobilzulieferer bereits Werke in Asien betreiben. Dadurch lassen sich etwa Materialänderungen bei Metallteilen oder Produktionszeichnungen vereinheitlichen, wenn sie sich nur unwesentlich voneinander unterscheiden. Im Notfall kann man dann chinesische Produkte aus diesen Werken nach Europa liefern und umgekehrt. Dafür müssen die Automobilhersteller allerdings in Kauf nehmen, dass sie beide Werke „frei fahren“. Zusätzlich muss der Hersteller jeden Produktionsstandort für diese Teile zertifizieren und genehmigen lassen, um dann jedes Werk des OEM beliefern zu können.

Diese zusätzliche Flexibilität dürfte aufgrund der Erfahrungen aus dieser Pandemie aber in Zukunft deutlich mehr Gewicht bekommen als in der Vergangenheit. Da die Zertifizierungen eines Automobilzulieferers im Wesentlichen international genormt sind, kommen hier noch Themen der Corona-Vorsorge dazu. Das wäre zum Beispiel „Sicherheitsbestand“ sowie eine enge kommunikative und partnerschaftliche Zusammenarbeit – wie etwa zwischen Bosch und CATL – bis hin zu Zusammenschlüssen. Dabei ist festzustellen, dass der aktuelle Rechtsrahmen für Lieferbeziehungen zwischen Europa, Deutschland und China absolut ausreichend ist. Abschottungen sind langfristig gesehen der Tod für Lieferketten und die Wirtschaft. Das können wir derzeit in den USA und teilweise in China beobachten.

Wirtschaftsstabilisierungsfonds kann Eigenkapital stärken

Aufgrund der schnellen wirtschaftlichen Erholung in China produzieren die meisten Werke dort wieder die gleichen Mengen wie vor der Krise und sind wieder in den schwarzen Zahlen. Bei europäischen Zulieferern hingegen können die Verluste und damit der Geldbedarf coronabedingt steigen. Aus der Not heraus und um an Cash zu gelangen, wird man in Einzelfällen an den Verkauf chinesischer Tochtergesellschaften denken. Wegen der Verluste durch die Pandemie wird dem Thema Eigenkapital eine erhöhte Bedeutung zukommen. Bei vielen mittelständischen Unternehmen ist das Eigenkapital auf eine kritische Marke geschrumpft. KfW-Kredite und Landesbürgschaften können hier eine erste Hilfe geben.

Eigenkapitalähnliche Mittel wie z.B. vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) eignen sich für die infrage kommenden Unternehmen ebenfalls hervorragend. Damit hat man auch die Lufthansa stabilisiert. Die klassische Bankenfinanzierung hingegen dürfte beim Aufbau neuer Lieferketten weiter zurückgehen, denn die Bankenregularien machen Finanzierungsentscheidungen überaus langwierig. Bankenunabhängige Finanzierungen, wie zum Beispiel durch Unternehmensanleihen, die etwa die Automobilzulieferer Schlote oder Neue Zahnradwerke Leipzig vor einigen Jahren erfolgreich ausgegeben haben, werden weiter an Bedeutung gewinnen. Sie konnten einen Teil der eingeworbenen Gelder der Unternehmensanleihe dafür nutzen, ihr Portfolio als Zulieferer stärker auf Zukunftsfelder zu erweitern, etwa den Bereich der Elektromobilität.

Stabile Lieferketten mit China als Bestandteil des Ratings

Aktuell nimmt die Liefersicherheit größeren Einfluss auf das Ratings eines Unternehmens. Dies wird in Zukunft noch weiter zunehmen. Ein Belieferungseinbruch stellt ein hohes Risiko für den Unternehmenswert und die Bonität dar. Unternehmen, die eine Anleihe emittiert haben, sollten deshalb fortlaufend und aktuell über die Situation ihrer Lieferketten im Rahmen eines Quartalsreports berichten. So können sie das Vertrauen der Anleger stabilisieren.

Fazit

Momentan ist eine starke Zurückhaltung bei der Eröffnung neuer Werke in China zu spüren. Da der Hauptanreiz für ein Werk in China jedoch unverändert der gesamtasiatische Markt bleibt, gehen wir von einer Wiederbelebung des Automarkts und der damit verbundenen Lieferketten spätestens im kommenden Jahr aus. Dafür muss man Lieferketten neu bewerten und gegebenenfalls ausrichten. Eine Vereinheitlichung in der Zertifizierung und Zulassung von Bauteilen und Komponenten – zum Beispiel durch Zweifachzulassungen von chinesischen und deutschen Werken – kann die nicht nur für Corona-Zeiten notwendige Flexibilität verschaffen.

Dr. Michael Bormann

ist Steuerberater und Gründungspartner der Sozietät bdp Bormann Demant & Partner. Er ist insbesondere auf internationales Steuerrecht und Finanzierungen mit dem Fokus China spezialisiert. Dr. Bormann begleitet international tätige deutsche mittelständische Unternehmen bei ihren gesamten Engagements vor Ort.

Fang Fang

Fang Fang ist Prokuristin und leitet bei bdp das China Desk. Sie betreut sowohl die Mandanten bei deren Gang nach China in den Headquarters in Deutschland als auch die neu gegründeten Tochtergesellschaften vor Ort in China in den dortigen bdp-Büros.

Dieser Post ist auch verfügbar auf: Vereinfachtes Chinesisch